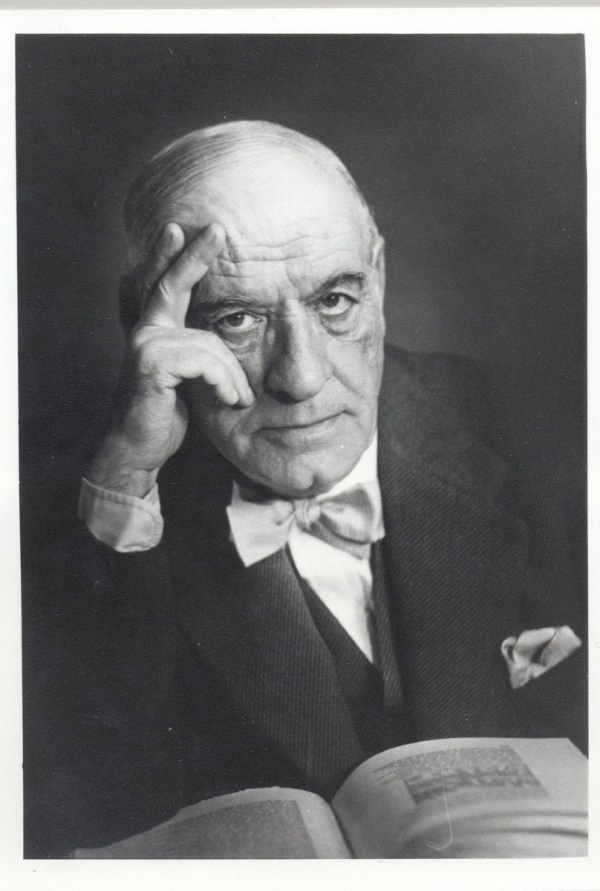

La Révolte des masses - José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset, La Révolte des masses (1929), trad. Louis Parrot, éd. Les Belles Lettres, coll. Bibliothèque classique de la liberté, 2010 (ISBN 9782251390512), pp. 191-200.

Dans une bonne ordonnance des choses politiques, la masse est ce qui n’agit pas par soi-même. Sa « mission » est de ne pas agir. Elle est venue au monde pour être dirigée, influencée, représentée, organisée — même quand le but proposé est qu’elle ne cesse d’être masse, ou du moins aspire à ne plus l’être. Mais elle n’est pas venue au monde pour faire tout cela par elle-même. Elle doit régler sa vie sur cette instance supérieure que constituent les minorités d’élite. On discutera autant qu’on voudra sur l’excellence des hommes excellents ; mais que sans eux l’humanité dans ce qu’elle a de plus essentiel n’existerait pas c’est un fait sur lequel il convient de n’avoir aucun doute, bien que l’Europe ait passé tout un siècle, la tête sous l’aile, à la façon des autruches, s’efforçant de ne pas voir une chose d’une si lumineuse évidences. Car il ne s’agit pas d’une opinion fondée sur des faits, plus ou moins fréquents et probables, mais d’une loi de la « physique » sociale, beaucoup plus immuable que les lois de physique de Newton. Le jour où l’Europe sera de nouveau gouvernée par une authentique philosophie [1], — seule chose qui puisse la sauver — on se rendra compte de nouveau que l’homme est — qu’il le veuille ou non — un être que sa propre constitution force à rechercher une instance supérieure. S’il parvient par lui-même à la trouver, c’est qu’il est un homme d’élite ; sinon, c’est qu’il est son homme-masse et qu’il a besoin de la recevoir de l’homme d’élite.

La masse en voulant agir par elle-même, se révolte donc contre son propre destin. Or, c’est ce qu’elle fait aujourd’hui ; je puis donc parler de révolte des masses. Car la seule chose que l’on puisse en substance appeler véritablement révolte est celle qui consiste pour chacun à ne pas accepter son destin, à s’insurger contre soi-même. En fait, la révolte de l’archange Lucifer n’en aurait pas moins été une, si au lieu de s’obstiner à vouloir être Dieu — ce qui n’était pas son destin —, il s’était mis en tête de vouloir être le plus infime des anges — ce qui n’était pas non plus son destin. (Si Lucifer avait été russe, comme Tolstoï, il aurait sans doute préféré ce dernier type de révolte, qui ne va pas moins contre Dieu que la révolte légendaire.)

Quand la masse agit par elle-même, elle ne le fait que d’une seule manière — elle n’en connaît point d’autre. Elle lynche. Ce n’est pas par un pur hasard que la loi de Lynch est américaine : l’américaine est en quelque sorte le paradis des masses. Nous ne pouvons donc plus nous étonner que de nos jours, lorsque les masses triomphent, la violence triomphe aussi et qu’on en fasse la seule ratio, l’unique doctrine. Il y a déjà bien longtemps que je faisais remarquer ce progrès de la violence en tant que norme. Aujourd’hui, elle a atteint le point extrême de son développement (1929) ; et c’est un bon symptôme, car cela signifie qu’automatiquement, sa régression va commencer. La violence est devenue la rhétorique de notre temps. Les rhéteurs, les cerveaux vides, s’en emparent. Quand une réalité a accompli son histoire, a fait naufrage, est morte, les vagues la rejettent sur les rivages de la rhétorique, où, cadavre, elle subsiste longuement. La rhétorique est le cimetière des réalités humaines ; tout au moins son hôpital d’invalides. Le nom survit seul à la chose ; et ce nom, bien qu’il ne soit qu’un nom, est en fin de compte un nom, c’est-à-dire qu’il conserve quelque reste de son pouvoir magique.

Il n’est donc pas impossible que le prestige de la violence, en tant que norme cyniquement établie, ait commencé à décroître. Néanmoins, nous continuerons de vivre sous son empire, bien qu’en une autre forme.

Je fais allusion, au plus grand danger qui menace aujourd’hui la civilisation européenne. Comme tous les autres dangers qui la menacent, celui-ci lui doit sa naissance. Encore mieux, il constitue une de ses gloires ; c’est l’État contemporain. Nous trouvons ici une réplique à ce que nous avons dit au chapitre précédent sur la science : la fécondité de ses principes l’entraîne vers un progrès fabuleux ; mais celui-ci impose inexorablement la spécialisation et la spécialisation à son tour menace d’étouffer la science.

Il en va de même pour l’État.

Qu’on se souvienne de ce qu’était l’Etat à la fin du XVIIIe siècle dans toutes les nations européennes. Bien peu de chose ! Le premier capitalisme et ses organisations industrielles, où, pour la première fois, triomphe la technique, la technique nouvelle, rationnelle, avaient produit un élargissement de la société. Une nouvelle classe sociale apparut ; plus puissante en nombre et en force que les précédentes : la bourgeoisie. Cette entreprenante bourgeoisie possédait, avant tout et surtout une chose : le talent, le talent pratique. Elle savait organiser, discipliner, persévérer dans ses efforts et les coordonner. Au milieu d’elle, comme sur un océan, flottait aventureusement le « navire de l’État ». Le « navire de l’État » est une métaphore réinventée par la bourgeoisie, qui se sentait elle-même océanique, omnipotente et grosse de tourmentes. Ce navire était une chose de rien, ou guère plus. C’est à peine s’il avait des soldats, des bureaucrates, de l’argent. Il avait été fabriqué au moyen-âge par une classe d’hommes très différents des bourgeois : les nobles, race admirable par son courage, son don du commandement, son sens de la responsabilité. Sans eux les nations européennes n’existeraient pas. Mais avec toutes ses vertus du cœur, les nobles avaient et ont toujours eu la tête un brouillonne. Ils vivaient de l’autre viscère. D’intelligence très limitée, sentimentaux instinctifs, intuitifs ; en somme « irrationnels ». C’est pourquoi ils ne purent développer aucune technique, chose qui oblige à penser des organisations relationnelles. Ils n’inventèrent pas la poudre. Et ce fut tant pis pour eux. Incapables d’inventer de nouvelles armes, ils laissèrent les bourgeois — qui la firent venir d’Orient ou d’ailleurs — utiliser la poudre et avec elle, automatiquement, gagner des batailles contre le guerrier noble, contre le « chevalier » stupidement bardé d’une inutile ferraille, qui l’empêchait de se mouvoir pendant la lutte, et qui n’avait jamais compris que le secret éternel de la guerre ne consiste pas tellement dans les moyens de défense que dans les moyens d’agression (secret que Napoléon devait redécouvrir) [2].

Comme l’État est une technique — d’ordre public et administratif — l’ « ancien régime » arrive à la fin du XVIIIe siècle avec un État très faible, fouetté de tous côtés par une société vaste et bouillonnante. La disproportion entre le pouvoir de l’État et le pouvoir social est si grande à cette époque que si l’on compare sa situation avec celle des temps de Charlemagne, l’État du XVIIIe siècle semble dégénéré. L’État carolingien était évidemment beaucoup moins puissant que celui de Louis XVI ; mais, par contre, la société qui l’entourait n’avait aucune force [3]. L’énorme différence de niveau entre la force sociale et la force du pouvoir public a rendu possible la Révolution, les révolutions (jusqu’à celle de 1848).

Mais par la Révolution, la bourgeoisie s’empara du pouvoir public et appliqua à l’État ses indéniables vertus. En un peu plus d’une génération, elle créa un État puissant qui en finit avec les révolutions. En effet, depuis 1848, c’est-à-dire dès que commence la seconde génération des gouvernements bourgeois, il n’y a pas en Europe de vraies révolutions. Non pas que les motifs aient manqué ; mais il n’y avait plus de moyen de les réaliser. Le pouvoir public se plaça au niveau du pouvoir social. Adieu pour toujours, Révolutions ! En Europe, le contraire seul est maintenant possible : le coup d’État. Et tout ce qui dans la suite a voulu se donner des airs de révolution n’a été, au fond, qu’un coup d’État masqué.

Aujourd’hui, l’État est devenu une machine formidable, qui fonctionne prodigieusement, avec une merveilleuse efficacité, par la quantité et la précision de ses moyens. Etabli au milieu de la société, il suffit de toucher un ressort pour que ses énormes leviers agissent et opèrent d’une façon foudroyante sur un tronçon quelconque du corps social.

L’État contemporain est le produit le plus visible et le plus notoire de la civilisation. Et il est très intéressant, il est révélateur de considérer l’attitude que l’homme-masse adopte en face de l’État. Il le voit, l’admire, sait qu’il est là, assurant sa vie ; mais il n’a pas conscience que c’est une création humaine, inventée par certains hommes et soutenus par certaines vertus, certains principes qui existèrent parmi les hommes et qui peuvent s’évaporer demain. D’autre part, l’homme-masse voit dans l’État un pouvoir anonyme, et comme il sent lui-même anonyme — vulgaire — il croit que l’État lui appartient. Imaginez que survienne dans la vie publique d’un pays quelque difficulté, conflit ou problème, l’homme-masse tendra à exiger que l’État l’assume immédiatement se charge directement de le résoudre avec ses moyens gigantesques et invincibles.

Voilà le plus grand danger qui menace aujourd’hui la civilisation : l’étatisation de la vie, l’« interventionnisme » de l’État, l’absorption de toute spontanéité sociale par l’État ; c’est-à-dire l’annulation de la spontanéité historique qui, en définitive, soutient, nourrit et entraîne les destins humains. Quand la masse éprouve quelque malheur, ou lorsque simplement elle ressent quelque violent désir, c’est pour elle une bien forte tentation que cette possibilité permanente et assurée de tout obtenir — sans effort et sans lutte, sans doute et sans risque — en se bornant à appuyer sur le ressort et à faire fonctionner ainsi la majestueuse machine. La masse dit : « L’État, c’est moi », ce qui est une parfaite erreur. L’État est la masse dans le seul sens où l’on peut dire de deux hommes qu’ils sont identiques parce qu’aucun d’eux ne s’appelle Jean. L’État contemporain et la masse coïncident seulement en ce qu’ils sont anonymes. Mais le fait est que l’homme-masse croit effectivement qu’il est l’État, et qu’il tendra de plus en plus à le faire fonctionner sous n’importe quel prétexte, pour anéantir grâce à lui toute minorité créatrice qui le gêne, — qui le gêne dans n’importe quel domaine : dans celui de la politique, de l’industrie, aussi bien que dans celui des idées.

Le résultat de cette tendance sera fatal. La spontanéité sociale sera sans cesse contrecarrée par l’intervention de l’État ; aucune semence nouvelle ne pourra fructifier. La société devra vivre pour l’État ; l’homme, pour la machine gouvernementale. Et comme, enfin, ce n’est qu’une machine dont l’existence et l’entretien dépendent de la vitalité environnante qui la maintient, l’État, après avoir sucé la moelle de la société, deviendra maigre, squelettique ; il mourra de cette mort rouille de la machine, plus cadavérique, encore que celle de l’organisme vivant.

Tel fut le lamentable destin de la civilisation antique. Il n’est pas douteux que l’État impérial créé par les Jules et les Claude fut une machine admirable, incomparablement supérieure, en tant que mécanique, au vieil État républicain des familles patriciennes. Et cependant — curieuse coïncidence — à peine cet État impérial arrive-t-il à son complet développement que le corps social commence à déchoir. Déjà au temps des Antonins (IIe siècle) l’Etat pèse avec une suprématie anti-vitale sur la société. Celle-ci commence à devenir esclave, à ne plus pouvoir vivre qu’au service de l’Etat. Toute la vie se bureaucratise. Que se produit-il ? La bureaucratisation provoque un appauvrissement fatal de la vie — dans tous les domaines —. La richesse décroît et les femmes n’enfantent pas. Alors l’État, pour subvenir à ses propres besoins, renforce la bureaucratisation de l’existence humaine. Cette bureaucratisation à la seconde puissance est la militarisation de la société. Ce qui offre le plus d’urgence pour l’État c’est son appareil de guerre, son armée. L’État est, avant tout producteur de sécurité (la sécurité d’où est sorti l’homme-masse, ne l’oublions pas). C’est pourquoi il est avant tout l’armée. Les Sévère, d’origine africaine, militarisent le monde. Vaine besogne. La misère augmente. Les femmes sont chaque jour moins fécondes. On manque même de soldats. Après les Sévère, l’armée doit recruter parmi les étrangers.

Ne voyez-vous pas le processus paradoxal et tragique de l’étatisme ? La société, pour vivre mieux, crée comme un ustensile, l’État. Ensuite l’État prédomine, et la société doit commencer à vivre pour l’État [4]. Mais enfin l’État se compose encore des hommes de cette société. Plus tard, ils ne suffisent plus pour soutenir l’État et il faut appeler des étrangers : d’abord des Dalmates, puis les Germains. Les étrangers se rendent les maîtres de l’État et les restes de la société, du peuple indigène, doivent vivre comme leurs esclaves, esclaves de gens avec lesquels ils n’ont rien de commun. Voilà à quoi mène l’interventionnisme de l’État ; le peuple se transforme en chair à pâté qui alimente le simple mécanisme de cette machine qu’est l’État. Le squelette mange la chair qui le recouvre. L’échafaudage devient propriétaire et locataire de la maison.

Quand on sait cela, on éprouve un certain trouble en entendant Mussolini déclamer avec une suffisance sans égale, comme une découverte prodigieuse faite aujourd’hui en Italie, cette formule : « Tout pour l’État, rien hors de l’État, rien contre l’État ». Cela seul suffirait à nous faire découvrir dans le fascisme un mouvement typique, d’hommes-masse. Mussolini trouva tout fait un État admirablement construit — non par lui, mais précisément par les forces et les idées qu’il combat : par la démocratie libérale. Il se borne à en user sans mesure. Je ne me permettrai de juger maintenant le détail de son œuvre, mais il est indispensable que les résultats obtenus jusqu’à présent ne peuvent se comparer à ceux qu’obtient dans l’ordre politique et administratif l’État libéral. S’il a obtenu quelque chose, c’est si minime, si peu visible et si peu substantiel, que cela compense difficilement l’accumulation de pouvoirs anormaux qui lui permettent d’employer cette machine jusqu’aux dernières limites.

L’étatisme est la forme supérieure que prennent la violence et l’action directe constituée en normes. Derrière l’État, machine anonyme, et par son entremise, ce sont les masses qui agissent par elles-mêmes.

Les nations européennes entrent dans une étape de grandes difficultés dans leur vie intérieure pleine de problèmes économiques, juridiques et d’ordre public excessivement ardus. Comment ne pas craindre que, sous l’empire des masses, l’État ne se charge d’anéantir l’indépendance de l’individu, du groupe, et d’épuiser ainsi définitivement l’avenir ?

On trouve un exemple concret de ce mécanisme dans un des phénomènes les plus alarmants de ces trente dernières années : l’énorme augmentation, dans tous les pays, des forces de police. L’accroissement social y a fatalement poussé. Il y a un fait qui, pour être habituel n’en a pas moins, à des yeux avertis, un caractère terriblement paradoxal : la population d’une grande ville actuelle, pour cheminer tranquillement et faire ses affaires, a besoin, absolument besoin, d’une police qui règle la circulation. Mais c’est une naïveté des personnes « d’ordre », de penser que ces « forces de service public », créées pour l’ordre, se contenteront d’appliquer celui que ces personnes voudront. Il est inévitable qu’elles finissent par définir et décider elle-même l’ordre qu’elles imposeront et qui sera, naturellement, celui qui leur conviendra.

Le sujet qui nous occupe nous amène à remarquer la réaction différente que peut présenter devant une nécessité publique l’une ou l’autre société. Quand, vers 1800, l’industrie nouvelle commence à créer un type d’homme — l’ouvrier industriel — plus enclin au « crime » que l’ouvrier traditionnel, la France se hâte de créer une police nombreuse. Vers 1810, surgit en Angleterre — pour les mêmes raisons — une augmentation de la criminalité ; et cela fait penser aux Anglais qu’ils n’ont pas de police. Les conservateurs sont au pouvoir. Que font-ils ? En créer une ? Non pas. On préfère supporter le crime autant qu’on le peut. « Les gens se résignent à faire la place au désordre, et le considèrent comme la rançon de la liberté. » « A Paris, écrit John William Ward — on a une police admirable ; mais on paye cher ses avantages. Je préfère voir que tous les trois ou quatre ans on égorge une demi-douzaine d’hommes à Ratcliffe Road, plutôt que d’être soumis à des visites domiciliaires, à l’espionnage et à toutes les machinations de Fouché. » Ce sont là, en effet, deux idées bien différentes de l’État. L’Anglais veut que l’État ait des limites.

Notes

- ↑ Pour que la philosophie gouverne, il n’est pas nécessaire que les philosophes gouvernent — comme Platon le voulut d’abord — ni même que les empereurs philosophent. Rigoureusement parlant, ces deux choses sont très funestes. Pour que la philosophie gouverne, il suffit qu’elle existe, c’est-à-dire que les philosophes soient des philosophes. Mais depuis environ un siècle ils sont tout, sauf cela ; ils sont politiciens, pédagogues, littérateurs ou hommes de science.

- ↑ Cette simple image du grand changement historique, dans lequel la suprématie des nobles est remplacée par la domination des bourgeois appartient à Ranke ; mais il est évident que sa vérité symbolique et schématique demande maintes additions pour être complètement exacte. La poudre était connue depuis un temps immémorial. L’invention de la charge dans un tube est due à quelque Lombard. Et même ainsi elle fut inefficace jusqu’à l’invention de la balle fondue. Les « nobles » usèrent à petites doses de l’arme à feu ; mais elle était trop chère. Seules, les armées bourgeoises, mieux organisée économiquement, purent l’employer en grand. Il demeure cependant certain que les nobles, représentés par l’armée de type médiéval des Bourguignons, furent définitivement battus par l’armée nouvelle, composée de Suisses, armée bourgeoise non professionnelle. Sa force originale consista dans la nouvelle discipline et dans une nouvelle rationalisation de la tactique.

- ↑ Il serait intéressant d’insister sur ce point, et de faire remarquer que l’époque des monarchies absolues en Europe a opéré avec des États très faibles. Comment cela s’explique-t-il ? Déjà la société environnante commençait à grandir. Pourquoi donc, si l’État pouvait tout, étant « absolu », ne se renforçait-il pas ? Une des causes est celle que j’ai déjà indiquée : incapacité des aristocrates de sang pour la technique, la rationalisation et la bureaucratie. Mais cela ne suffit pas. Il arriva en outre que l’État absolu, que ses aristocraties ne voulurent pas agrandir l’État aux dépens de la société. Contrairement à ce que l’on croit habituellement, l’État absolu respecte instinctivement la société beaucoup plus que notre État démocratique, qui est plus intelligent, mais qui a un sentiment moins vif de la responsabilité historique.

- ↑ Qu’on se souvienne des dernières paroles de Septime Sévère à ses fils : « Restez unis, payez l’armée et méprisez le reste. »

Source